MiraMIRAMémoire des Images Réanimées d'AlsaceCinémathèque régionale numérique

Le football en Alsace

- Par Thomas Bernolin

- Marcel Meyer, fonds Meyer © MIRA

Réservé aux élites anglo-saxonnes avant d'être prisé par les classes ouvrières, le football s'exporte en France à la fin du XIXème siècle. En Alsace, il se confronte aux politiques autoritaires et hygiénistes du Reichsland puis aux transformations sociales de la société française. Rapidement fédéralisé puis démocratisé, le football, expansion du corps militaire et du patriotisme, est à la fois un programme politique, une passion et un outil d'émancipation.

La naissance du football

Après de nombreuses variations et mutations au fil des siècles, le football, jeu de balle hérité de la soule et du calcio, prend son essor dans les public schools britanniques du XIXe siècle. Déjà en vogue dans les cours d’école formant la future élite nationale, le football est cependant condamné par les obsessions moralisatrices des éducateurs. Au sein de ces institutions anglaises, les valeurs inculquées aux écoliers sont pour le moins féodales : bravoure, loyauté et tolérance à la douleur. Dépités par la violence de ces combats sportifs, les professeurs s’efforcent, souvent sans succès, de les interdire.

Lorsque les politiques hygiénistes émergent dans la société anglaise, les exercices physiques sont largement instrumentalisés à des fins politiques. Un réseau de réformateurs ambitionne de purger les écoles de leurs traditions les plus archaïques pour instaurer un système éducatif rigoureux et davantage tourné vers la moralité chrétienne et le savoir. Plutôt que de réprimer les jeux de football, ils décident de les intégrer pleinement dans les cursus scolaires. S’offre à eux l’opportunité d’instituer le sport comme un véritable outil de contrôle. Les éducateurs réformateurs décèlent effectivement dans ces jeux de nouvelles pratiques corporelles permettant d'inscrire le principe de loi et l’idéal-type de la masculinité dans le corps et la mentalité des jeunes. Le sport sert ici autant d’antidote aux élans insurrectionnels que de guide spirituel aspirant à forger le caractère des futures élites du pays.

C'est ainsi qu'apparaissent les premiers clubs de football, se composant d'élèves de grandes écoles privées de Londres (Oxford, Cambridge, Eton). S'affrontant lors de la Coupe d'Angleterre, créée par la Football Association en 1871, les gentlemen considèrent le football comme un passe-temps, une activité permettant de pallier leur oisiveté.

En reconnaissant l’aspiration sociale et politique du football, la pratique du sport gagne également les classes ouvrières. En reproduisant la division du travail grâce à la spécialisation des joueurs et des postes au sein de l’équipe, le football adopte ainsi les traits de la révolution industrielle en cours. Dans la perspective hygiéniste et paternaliste du patronat, les employeurs ouvrant des clubs de football pour leurs ouvriers, la pratique sportive améliore la condition physique des travailleurs et fait donc croître la productivité du travail. Le monde patronal croit logiquement que les joueurs défendront aussi bien leur équipe que l'usine et le nom qui les emploie. Surtout, pour les patrons, le football, qui occupe les ouvriers durant leur court temps libre, est le meilleur pare-feu aux poussées de fièvre syndicalistes.

À cette époque, les matchs de foot attirent déjà plusieurs milliers puis dizaines de milliers de spectateurs. Lorsque les clubs ouvriers rejoignent la FA en 1880, deux visions radicalement différentes du monde et du football se font face. Les ouvriers privilégient les passes et le jeu collectif quand les aristocrates, plus sensibles aux performances individuelles, considèrent le transfert de la balle comme la démonstration d'un échec personnel. La tactique de jeu collective issue des clubs ouvriers, bien plus efficace sur le terrain, amène le Blackburn Olympic Football Club, l'équipe ouvrière de la ville de Blackburn, à remporter le championnat national en 18831.

La naissance du football comme institution porte en elle les intentions politiques des grandes castes dirigeantes quand ses afficionados voient en lui un moyen d’émancipation et une inclinaison naturelle au partage et au vivre-ensemble. L’émergence de ce sport annonce donc une véritable révolution des modes de sociabilité et traduit simultanément un changement de sensibilité : une aspiration nouvelle vers le retour à une forme de vie communautaire où la réciprocité des passions fédère2.

Le ballon rond français

En France, c'est Pierre de Coubertin qui cherche à promouvoir une nouvelle éducation physique dans les établissements scolaires en s'appuyant des dynamiques britanniques. Président du Comité international olympique (CIO) et membre de l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), l’aristocrate dessine son dessein éducatif en soutenant les jeux sportifs anglais à une époque où les tenants de la gymnastique militaire et hygiéniste ont beaucoup de poids sur la teneur des formations. L’USFSA, que de Coubertin co-dirige avec le futur fondateur du Racing Club de France - Georges de Saint-Clair, défend pourtant bec et ongles l’amateurisme bourgeois et craint, à travers la popularisation du football, l’importation du professionnalisme britannique. Pour l’USFSA comme pour les patronages catholiques, le football doit s’atteler à fortifier les corps et former le caractère au respect de l’autorité, au courage et à l’endurance. Il a pour but de préparer à l’obéissance militaire toute une nouvelle génération de soldats. À visée nationaliste, cette méthodologie porte principalement en elle des stratégies disciplinaires.

C’est seulement en 1894 que l’USFSA reconnaît le football comme pratique sportive en soi - après l’athlétisme, le rugby à XV, le hockey sur gazon, la natation et l’escrime. Contrairement à l’Union des sociétés de gymnastique de France (USGF), la Fédération internationale de football association (FIFA), créée en 1904 sous l’impulsion de l’USFSA, rencontre de sévères jugements de valeur, le pouvoir en place lui reprochant sa franche trivialité. L’Église, à travers sa Fédération gymnastique et sportive des patronages de France (FGSPF), devient, quant à elle, la plus grande promotrice du ballon rond. La fédération catholique organise le 14 avril 1901, à l’hippodrome de Vincennes, son premier tournoi de football et met en place dès 1904 un championnat de France des patronages. Dans les années 1910, elle compte plus de 1000 équipes de foot à son actif3.

Les particularités du football alsacien

Ayant été sous la tutelle de la France et de l’Allemagne, l’Alsace se singularise grandement par sa culture bipartite. Séduite par la campagne hygiéniste des représentants du Reichsland, prenant ainsi ses distances de la gymnastique nationaliste et propagandiste de Friedrich Ludwig Jahn (le Turner), la ville de Strasbourg applique le programme d’éducation physique du Comité central pour la promotion de la jeunesse et des jeux populaires (JVS), plus hétéroclite, qui priorise la natation et les jeux de plein air. Glorifié par la presse écrite berlinoise, le mouvement politico-hygiéniste des JVS est « le résultat d’un compromis entre partisans de la gymnastique et partisans des sports pratiqués en Angleterre, entre ‘’Anciens’’ et ‘’Modernes’’4 ». Le tennis, le rugby et le football, tous issus de l’île britannique, gagnent ainsi en popularité auprès des dirigeants du mouvement sportif catholique, très influents à cette époque, ainsi qu'auprès des instituteurs qui fondent certains clubs comme le FC Neudorf (futur Racing Club de Strasbourg). Les joueurs subissent cependant les réprobations de journalistes et d’enseignants puritains rétifs à l’abandon de l’enseignement de la gymnastique. Ils condamnent la dangerosité et le manque d’arbitrage des échanges. Se dessine alors une certaine anglophobie dans l’environnement médiatique allemand, certains commentateurs appelant ouvertement à l’interdiction de cette pratique couverte d’un « vernis étranger5 ». Farouchement opposés à l’opinion publique, les « sportsmen » alsaciens reçoivent le soutien appuyé de compères anglo-saxons et, à force de résistance, la création du Club de l’Université de Strasbourg en 1894 signe officiellement la perte de vitesse de la gymnastique.

Roger Guepratte, fonds Guepratte @ MIRA

À l’issue de la Grande Guerre, le sport participe symboliquement à la refrancisation de l’Alsace. Le football connaît alors une large expansion sous l’égide de la Ligue d’Alsace de Football Association (LAFA) fondée en 1919, où se regroupent les FC Neudorf, le SC Sélestat ou encore le FC Mulhouse, parmi d’autres. En dépit d’une croissance conséquente au cours des années 1920, la Fédération française du football association (FFFA) est suspendue lors de l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, poussant les trois blocs français résultant de cette scission - la zone libre au Sud, la zone occupée et la zone interdite au Nord - à organiser des championnats indépendants.

En juillet 1940, sous Alsace annexée, le Racing Club de Strasbourg est rebaptisé Rasensport Club (RCS) et participe au championnat organisé par la Fédération allemande. Pour se sauver des incorporations de force dans la Wehrmacht, la plupart des joueurs s'auto-sabotent et simulent des problèmes de santé voire des interventions chirurgicales. L'illustre Oscar Heisserer, après avoir refusé le poste d'entraîneur et sous le coup des menaces des forces de l'ordre nazies, s'échappe, en 1943, en direction de la Suisse avant de rejoindre l'armée française à Pontarlier et de participer à la libération de l'Alsace.

Après la Libération de l'Alsace et la fin de la guerre, le temps est de nouveau à la reconstruction nationale. Le retour des ligues et des matchs professionnels officialise naturellement la réconciliation des nations et des cultures. À l’échelle plus locale, les clubs de football associatifs permettent de rassembler les habitants de communes voisines. Les matchs sont des événements à ne surtout pas manquer. Vêtues de leur tenue dominicale la plus chic, des familles entières – hommes, femmes et enfants – festoient autour des stades municipaux où se tiennent les disputes entre les équipes de footballeurs. En 1946, à Kaltenhouse, le cinéaste Roger Guépratte, par ses séries de portraits, atteste du caractère fédérateur du match de football. Se penchant aussi bien sur les supporters venus encourager leurs amis, les observateurs attentifs aux passes des joueurs, la foule sous les tentes de la buvette ambulante que sur des jeunes femmes guidant la poussette de leur nouveau-né aux abords du terrain de sable, le réalisateur souligne à merveille la dimension festive de ce jeu amical. La plupart des hommes, sans doute d'anciens combattants, arborent fièrement leur tenue et calot militaires.

Roger Guepratte, fonds Guepratte @ MIRA

À l’heure des commémorations, les origines patriotiques et militaires du football refont largement surface. En 1947, à l’occasion de la fête nationale, un cortège a lieu dans les rues de Marlenheim en la mémoire des soldats tombés lors de la Seconde Guerre mondiale : s’y joint, par rangées, au cœur de la fanfare et des coiffes alsaciennes, les membres du club de football local et les joueurs de l’ES Juvisy. Dans leurs effets de footballeur – polos encore exempts de numéro et shorts, ces derniers paradent à proximité du monument aux morts sous le regard des processeurs.

Rodolphe Klein, fonds Guin-Klein @ mira

Le stade de football : un marqueur des transformations sociales

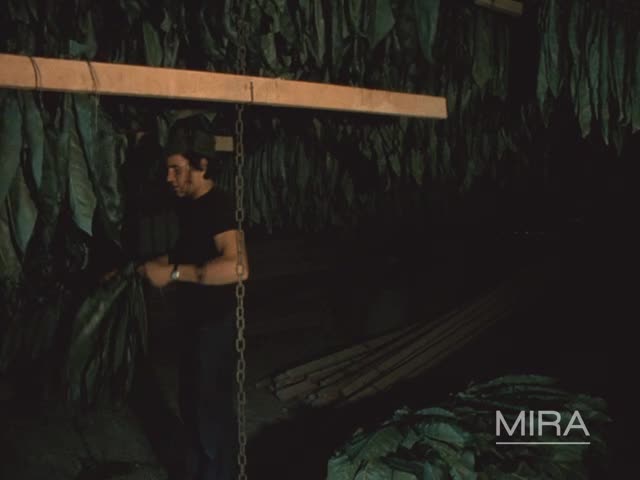

Même si le football a l’avantage de pouvoir se pratiquer n’importe où, la montée en flèche de la demande de son apprentissage, comprenant phases d’entraînement et exercices physiques répétés, nécessite un terrain a minima aménagé et un éducateur spécialisé. De Claude Meyer (1946) à Robert Lehmann (1987), les images d’archives de MIRA dressent en effet une typologie évolutive du stade dans les campagnes alsaciennes. Sans les moyens financiers nécessaires à la construction et à l’entretien d’infrastructures spécifiquement destinées à la pratique sportive, qui se développent petit à petit à partir des années 1960 et 1970, les joueurs de football amateurs performent majoritairement sur des stades défrichés et mal entretenus, les bases et techniques stratégiques s’apprenant au fil de l’eau et des rencontres entre amis. Pendant toute la première moitié du XXe siècle, les sportifs chaussent notamment des bottines en cuir peu adaptées à l’agilité requise : les premiers crampons modernes, plus légers et souples, et grâce auxquels les Allemands remportent la finale de la Coupe du monde de football face aux Hongrois, ne font leur apparition qu’en 1954. À partir des années 1960, parallèlement à la recrudescence des mouvements d’éducation populaire et à l’avènement des newsmagazines encensant sportifs, chanteurs et acteurs en vogue, les jeunes générations rejoignent peu à peu les rangs des équipes juniors des clubs associatifs. Avec l’évolution des politiques d’aménagement de l’espace public, les stades prennent une toute nouvelle forme. Plus imposants, plus verdoyants, ces nouveaux complexes proposent notamment des vestiaires et séparent plus nettement les tribunes des spectateurs du terrain de jeu. En 1983, la cinéaste amateur Elizabeth Hourtoulle filme notamment une remise de trophée au chef de l'équipe junior de Risingue dans un grand stade flambant neuf.

Jean-Marc & Pierrette Marck, fonds Marck @ MIRA

Les enfants adoptent également les carcans habituels du monde sportif, oscillant entre fair-play et compétition : les membres des équipes adverses se serrent la main, se félicitent mutuellement… Sur le modèle du gentleman britannique, le monde du football se caractérise encore et toujours par des rituels à forte connotation masculine voire viriliste.

Jean-Marc & Pierrette Marck, fonds Marck @ MIRA

Le football féminin

Si le football masculin parcourt une grande majorité des collections de MIRA, le football féminin relève quant à lui de la rareté. Ceci peut s’expliquer par les incessantes tentatives institutionnelles d’écarter les femmes de l’histoire sportive. À l’époque des premiers clubs britanniques, la société victorienne est effectivement marquée par la rigide division des sexes. Dépendantes de l’institution maritale, les femmes sont censées obéir aveuglément à leur époux tout en restant assujettie à leur rôle social de gardienne du foyer. Appréhendé comme un véritable sanctuaire de la pureté entièrement dédié à la procréation, le corps féminin est donc synonyme de fragilité. En décembre 1894, le quotidien British Medical Journal statue par exemple que « le football devrait être banni [pour les femmes] car il est dangereux pour les organes reproducteurs et la poitrine en raison des secousses brutales, des torsions et des coups inhérents au jeu6 ». C’est dans ce contexte socio-sportif délétère qu’émerge le premier club de football féminin de l’Histoire : le British Ladies’ Football Club, fondé par la militante féministe Mary Huston et l’écrivaine politique Florence Dixie. Recevant les foudres de la presse lors de sa première compétition, il gagne cependant en notoriété au fil de ses 150 matchs entre 1895 et 1897. À la suite du succès qu’elles rencontrent, les footballeuses cristallisent sans surprise l’anxiété masculine d’une remise en cause de la hiérarchie sexuelle. La Fédération anglaise de football interdit dès lors formellement à tous ses joueurs affiliés d’affronter des femmes.

C’est pourtant sous l’impulsion du Premier ministre britannique, David Lloyd George, que les femmes ouvrières sont encouragées à pratiquer le football dès janvier 1916, en l’absence des hommes envoyés sur les fronts. Plusieurs formations de munitionnettes – renommées ainsi en fonction de leur emploi temporaire dans les usines d’armement – enchaînent alors les matchs de charité avant de rencontrer une popularité dépassant celle de leurs homologues masculins. Elles affrontent deux clubs parisiens en 1920, le Fémina Sport et En Avant ! – qui connaîtront le même sort qu’elles, et sont saluées par la foule et les critiques, qui les jugent « meilleurs frappeuses ». Au retour de guerre des maris et frères, les autorités footballistiques relancent les ligues masculines et répriment les groupes féminins concurrents en faisant à nouveau appel à la défense de la maternité7. Comme leurs voisines françaises, elles sont interdites de pratique et disparaissent progressivement du paysage footballistique pendant quelques décennies.

Gérard Guth, fonds Guth @ MIRA

De retour dans les années 1960, le football féminin hexagonal se développe au sein d’un cadre festif des plus inattendus : celui de kermesses de soutien aux associations sportives. Pour célébrer ses 45 ans d’existence, l’Association sportive Gerstheim, dans le Bas-Rhin, parvient par exemple à attirer un millier de curieux le 20 août 1967 grâce à une exhibition de football féminin. Avec sa vingtaine de sections féminines, la Ligue d’Alsace a également la particularité de se muer en foyer précoce du football féminin et lance un premier championnat pour la saison 1969-1970. Acculée par l’explosion du nombre de joueuses en quête de reconnaissance sportive, la FFF reconnaît officiellement le football féminin le 29 mars 1970.

Gérard Guth, fonds Guth @ MIRA

Tourné en 1979, soit neuf ans après cette réforme, le film de Gérard Guth retranscrit l’énergie d’une équipe féminine amateur lors de ses entraînements dans le terrain sportif de Nordheim, bien différent des espaces arides des années 1940-1950. Encadrées par l'arbitre vêtu d'un haut de survêtement orange, le sifflet entre les lèvres, les joueuses s'échauffent. Réceptionnant les tirs au but de ses camarades, la gardienne de but défend une cage au filet usé. L’esprit festif, décontracté et dominical de la rencontre s’inscrit dans la dimension intercommunale de la manifestation sportive (spectateurs sur des bancs, fanfare, etc.). Jouant effectivement dans le cadre d’une fête municipale, les footballeuses semblent surtout introduire le match amical opposant les vétérans des équipes Nordheim-Fessenheim, affirmant l’inclinaison lente mais certainement assurée du jeu féminin.

Les films les plus récents du cinéaste amateur Pierre Lehmann, tournés en 1987, sont certainement les premières traces du basculement de la pratique du football dans une dimension plus contemporaine - celle du foot-business. Les banderoles des sponsors - la banque Crédit Mutuel, le journal L’Alsace ou le rond-point de Colmar - ornent l’arrière-scène des tribunes du stade et annoncent le changement de paradigme économique du football, à présent mondialisé, ultra-libéral et notamment incarné par le modèle de la Ligue des Champions. Son capital politique n'a, quant à lui, pas bougé d’un iota.

Remerciements : Sébastien Stumpp

1 La mini-série The English Game, sortie en 2020, raconte le parcours professionnel de Fergus Suter, ouvrier d'usine transféré dans un club de gentlemen, et se penche plus spécifiquement sur les origines du football moderne en Angleterre.

2 Alfred Wahl, Les Archives du football. Sport et société en France (1880-1990), Gallimard Julliard, coll. « Archives », Paris, 1989.

3 Mickaël Correia, Une histoire populaire du football, Éditions La Découverte, Paris, 2020, p. 75-76.

4 Pierre Perny, « L’arrivée des sports en Alsace », Revues d'Alsace, 140, 2014, p. 334.

5 Ibid., p. 344. Pierre Perny cite l'avis du baron Robert von Fichard dans le journal Spiel und Sport paru le 23 juillet 1893 : « Nous partons du principe qu’un jeu importé ne peut prospérer que si on le libère de son vernis étranger ».

6 Kathleen E. McCrone, Sport and the Physical Emancipation of English Women 1870-1914, Routledge, Londres, 1988, p. 201.

7 Mickaël Correia, op. cit., p. 58-72 - p. 375-398.