MiraMIRAMémoire des Images Réanimées d'AlsaceCinémathèque régionale numérique

La libération de Saverne

- Un article de Pierre Vonau

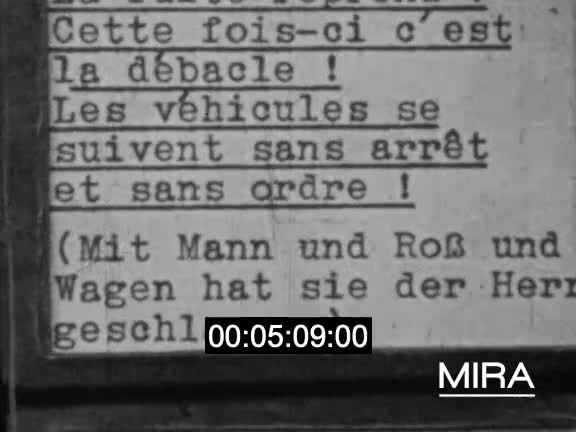

En 2023, Pierre Vonau, historien de l’Alsace contemporaine, consacre un article à la Libération de Saverne dans les Dernières Nouvelles d'Alsace. Un an plus tard, par son entremise, MIRA collecte ainsi trois films tournés par un épicier à Saverne, Alfred Huss, entre 1940 et 1944. Ce cinéaste amateur insère des cartons-commentaires entre chaque séquence pour expliquer le contexte des images. Chaque aspect de la vie quotidienne sous annexion allemande y est dépeint avec une grande précision. Certainement projetés après la guerre, ces films attestent d'un souci premier de retranscrire la période à des fins documentaires. Alfred Huss se fait également metteur en scène pour immerger le spectateur dans la violence psychologique de la guerre. Ces films offrent des images saisissantes de la Libération de Saverne et des épurations sauvages d'après-guerre rendant ce fonds d’autant plus riche et précieux pour étudier la complexité de ces années. Nous remercions vivement Hubert Heckel, petit-fils du cinéaste, pour le don de ces trois films.

- Alfred Huss, Fonds Heckel © MIRA

Le mardi 22 novembre 1944, la 2ème Division blindée commandée par le général Leclerc libère Saverne par surprise et prend les positions défensives du col à rebours. Retour sur une journée mémorable.

Le char de type Sherman porte le nom de "Camargue", avec la croix de Lorraine peinte sur le côté. Il est stationné au centre-ville, au croisement de la grand-rue et de la rue des églises. Son canon est pointé vers la Kreisdirektion, l'actuelle sous-préfecture. Le chef de char paraît indiquer la direction de la place du château. Quelques civils se risquent aux fenêtres de la banque voisine. On est au milieu de l'après-midi du 22 novembre 1944.

La surprise est totale

En début d'après-midi, les troupes du lieutenant-colonel Minjonnet arrivent à Saverne depuis Haegen, essuient des tirs à la hauteur du château d'eau et descendent l'actuelle rue du général Leclerc. Sans s'attarder, elles bifurquent vers le col en capturant un général allemand qui revenait d'une inspection des positions défensives.

A l'est, les troupes du lieutenant-colonel Rouvillois entrent à Saverne depuis Dettwiller. Enfin, le sous-groupement Massu (avec le 2e escadron du 12e RCA, Régiment de Chasseurs d'Afrique) arrive par le sud. Sa mission est nettoyer la ville.

Le char "Camargue" (N°33) appartient à cet escadron. Selon l'historique du RCA, le maréchal des logis Raissac est le chef de char. Le prédécesseur a été tué lors de la libération de Paris. Sur le plan miliaire, l'effet de surprise joue pleinement. Les combats sont brefs autour de la brasserie et de la place du château, plus intenses vers l'hôpital et le col. La progression vers Phalsbourg est différée. Les soldats allemands démoralisés se rendent par dizaines. D'autant que le curé Auguste Becker fait sonner les cloches annonçant la libération.

Libérés

La canonnade est intense dans la matinée. Bernard Michel (16ans alors) entend un voisin: "D'Engländer komme"("les Anglais arrivent"). Vers 13h, les habitants sont réfugiés dans les caves aménagées depuis des semaines. L'électricité est coupée. Llorett Ball (24ans alors) raconte: "En regardant par le soupirail, je vois avancer des chars de type Sherman... Des soldats que je pensais américains progressent de part et d'autre de la rue, leurs armes pointées vers les étages. Contrairement aux soldats allemands avec leurs bottes cloutées, ils ne font pas de bruit avec leurs rangers". Des tirs de canons et de mitrailleuses se font entendre de la place du château.

En fin d'après-midi, les Savernois sortent des maisons et fraternisent avec les soldats. Les bouteilles de schnaps circulent. La majorité des habitants éprouve émotion, soulagement, joie. Ceux qui. se sont ralliés ou compromis durant l'annexion font profil bas ou se fondent dans la liesse générale. Des drapeaux tricolores, cachés depuis 1940, ressortent. Dans la mairie fraîchement pavoisée de tricolore, une courte entrevue réunit MAssu, le capitaine Rasson de la Sécurité militaire, Francis Wolff, chef FFI du secteur, et l'ancien maire Henry Wolff, démissionnaire en 1940.

Dans la soirée, le calme règne dans la ville libérée et soumise au couvre-feu. Les prisonniers allemands rassemblés au Foyer St-Joseph et à l'école des Récollets sont sous la garde de militaires et de volontaires FFI munis de brassards improvisés. Les troupes françaises sont réparties dans différents quartiers à la périphérie de la ville. Le docteur Joseph Wolff, futur maire de Saverne, aurait hébergé des gradés du sous-groupement Minjonnet.

Des lendemains difficiles

"Zabern ging verloren". "Saverne est perdue" annonce un communiqué laconique de l'armée allemande. Le 23 novembre, les troupes de Leclerc quittent la ville, direction Strasbourg et le Rhin. Les Américains arrivent et s'installent pour des semaines, notamment au château et dans les quartiers est de la ville.

Le 24 novembre, une première réunion du comité de Libération d'arrondissement se tient à la sous-préfecture. Sans le capitaine Teddy Rasson, mitraillé par un avion allemand près de Dittwiller. Car la guerre continue, notamment en Alsace du nord. Le mois de janviers 1945 est particulièrement tendu avec la menace d'un retour des Allemands et des arrestations de ralliés opérées par les FFI. Jusqu'en mars, des tirs de canon à longue portée depuis la ligne de la Moder terrorisent la population.

La journée du 22 novembre ne signifie pas la fin de la guerre, telle qu'elle a été vécue par les contemporains. Elle n'en reste pas moins mémorable pour la ville, signifiant en même temps sa libération et le retour à la France.

Article "Le 22 novembre 1944, le jour de la libération" écrit par Pierre Vonau, initialement paru dans les DNA le dimanche 23 novembre 2023